Dr. Fannie Dionne et Patricia Prost

15 juin 1625. Après des semaines de traversées de l’Atlantique Nord, les premiers jésuites débarquent à Québec. Les pères Ennemond Massé, Charles Lalemant et Jean de Brébeuf, accompagnés de deux frères, découvrent la petite ville avec entre autres son fort, quelques habitations, le couvent des récollets. Cela fait 400 ans.

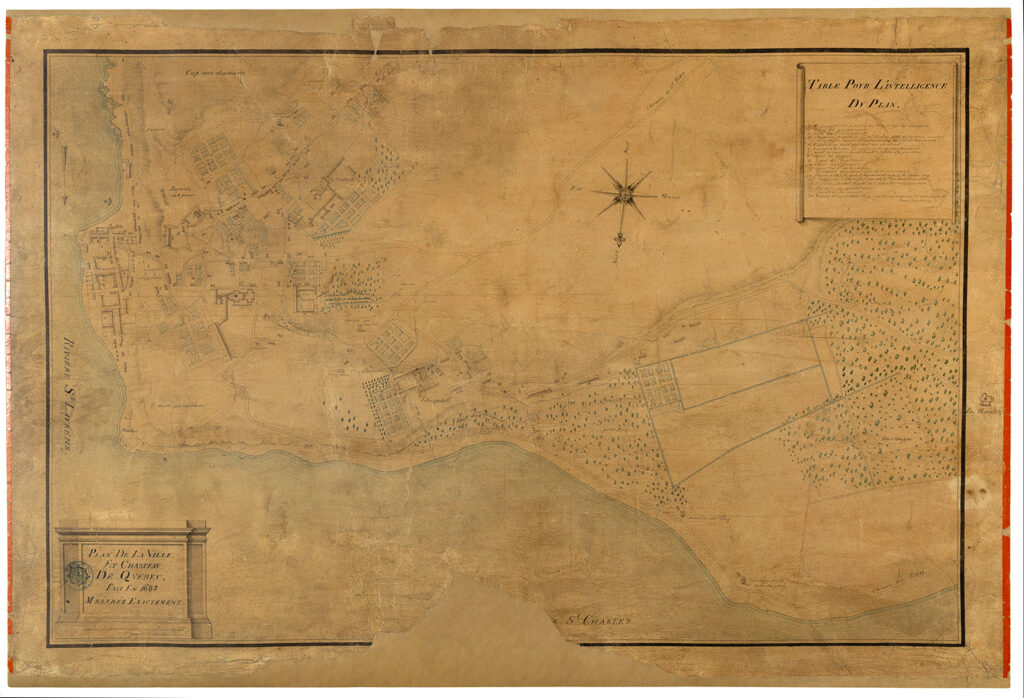

On trouve peu de traces de cette arrivée et des premières années de la mission de Brébeuf et ses confrères dans les Archives des jésuites au Canada (AJC). En effet, les archives de la Compagnie de Jésus qui datent de cette époque, dispersées entre 1800 et 1842, n’ont été récupérées que partiellement. Parmi les pièces qui permettent de se replonger dans cette époque se trouve une carte datant de 1685. Celle-ci met en lumière la présence des jésuites et un autre ordre religieux masculin avec qui ils ont partagé la mission : les récollets.

Récollets et jésuites il y a 400 ans

Les jésuites mettent pied à terre à Québec en 1625, mais ce n’était pas le premier voyage transatlantique du père Massé. Ce dernier avait été missionnaire entre 1611 et 1613 en Acadie avant de devoir revenir en France, où il partage le récit de son séjour auprès des Autochtones. Son expérience inspire d’autres membres de la Compagnie de Jésus et contribue à mettre en branle les rouages qui vont favoriser le retour des jésuites dans la colonie française.

En effet, selon l’historien Éric Thierry, les récits de la mission d’Acadie vont motiver des jésuites influents comme le père Jean de La Bretesche (proche du duc de Ventadour et du cardinal François de La Rochefoucauld) à travailler en coulisses pour que des membres de la Compagnie de Jésus soient envoyés à Québec, où œuvraient déjà des missionnaires récollets depuis 1615.

Si les récollets n’avaient pas prévu de partager leur mission avec des disciples d’Ignace de Loyola, ils ne peuvent qu’accepter leur présence une fois mis devant le fait accompli. Ceux de Québec accueillent d’ailleurs les jésuites dans leur couvent à leur arrivée, le temps que les nouveaux missionnaires puissent construire leur première demeure sur les terres de la seigneurie Notre-Dame-des-Anges, à l’emplacement de l’actuel parc Cartier-Brébeuf dans le quartier Limoilou. Lors de cette période, de concert avec les récollets, les jésuites travaillent auprès des catholiques français en célébrant la messe et les fêtes, en plus de commencer les premières missions dans des communautés autochtones. Ainsi, dès octobre 1625, Brébeuf part hiverner avec des Innu avant d’être envoyé en 1626 vers les Wendat avec le père Anne de Nouë et le récollet Joseph de La Roche Daillon.

En 1629, la prise de Québec par les Anglais oblige tous les religieux à retourner en Europe, mettant temporairement fin à la mission.

Le nouvel essor de la mission jésuites à Québec

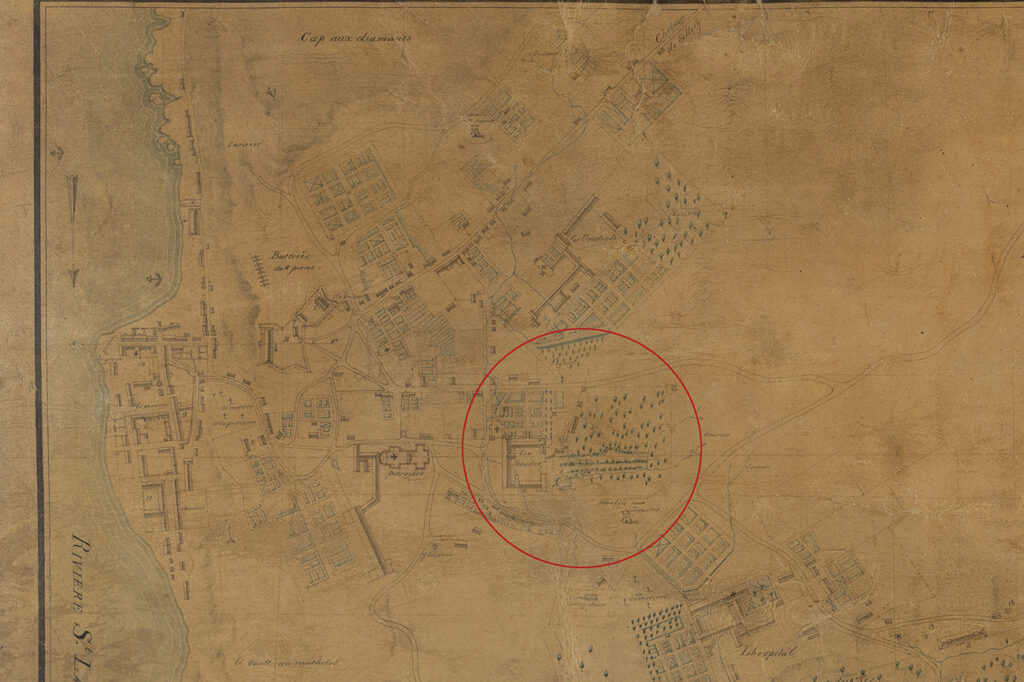

En 1632, ce qui était appelé « Nouvelle-France » est rendu à la France par les Anglais. La même année, les jésuites sont les seuls religieux à refaire le voyage dans la colonie française. Leur apostolat s’étend alors sur plusieurs plans, et des milliers de kilomètres. Sans rendre compte de tous les aspects de leur mission, la vue à vol d’oiseau de Villeneuve nous renseigne sur les services que les jésuites fournissaient à la population, dans un emplacement proche du gouvernement de la colonie.

Les jésuites fondent par exemple leur collège en 1635, où ils dispensent le cours classique, tel qu’enseigné dans les collèges jésuites de France. Les sciences ne sont pas en reste, puisque s’ajoutent à partir de 1708 un cours d’hydrographie et une formation de pilotes et d’arpenteurs de la colonie. Le collège abrite également une importante bibliothèque et une apothicairerie.

L’importance de la présence des jésuites à Québec se reflète dans la cartographie de l’époque. Dessiné à l’échelle et riche de détails, le Plan de la ville et chasteau de Quebec, fait en 1685 mezurée exactement conservé aux Archives des jésuites au Canada (AJC) permet d’observer l’emplacement et la configuration des bâtiments en pierre du collège qui remplacent, à partir de 1648, les premiers édifices en bois. Les récollets, revenus dans la colonie en 1670, sont présents dans le tracé de Villeneuve, mais aux marges de la carte.

Cette carte est l’œuvre de l’ingénieur et cartographe Robert de Villeneuve. Envoyé en Nouvelle-France en 1685, il réalise le plan à des fins militaires, en vue de fortifier la ville. Nous ne connaissons pas la provenance de cet exemplaire de la carte de Villeneuve. Nous savons qu’elle faisait partie de la collection de la résidence jésuite de la rue Dauphine, à Québec. Elle a été exposée en 2012-2013 au Musée National des Beaux-Arts de Québec dans le cadre de l’exposition Les arts en Nouvelle-France. Une autre copie, encore plus détaillée, est conservée aux Archives nationales d’outre-mer, en France, au dépôt des Fortifications des Colonies.

On voit sur le travail de Villeneuve les trois ailes du bâtiment disposées autour d’une cour centrale. Elles logent à la fois le collège et la résidence des jésuites. La carte nous montre aussi l’église attenante, dont la construction est entreprise en 1666. On y remarque la présence de grands jardins et d’un petit ruisseau qui traversait la propriété, de même qu’un moulin en contrebas, près de l’actuelle côte de la Fabrique.

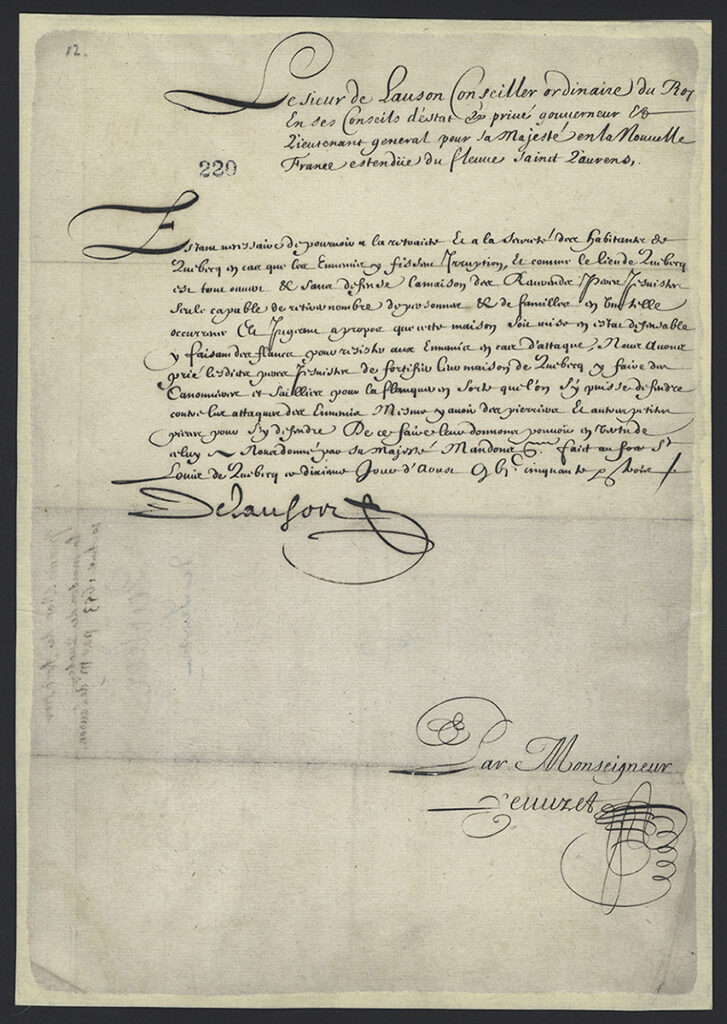

Les AJC conservent un autre document original qui témoigne de l’ampleur et de l’importance de cet ensemble architectural. En 1653, le gouverneur Jean de Lauson donne aux jésuites l’ordre de fortifier leur bâtiment afin que des habitants puissent s’y réfugier en cas d’attaque:

« Et comme le lieu de Quebecq est tout ouvert et sans defense, la maison des Reverends Peres Jesuites seule capable de retirer nombre de personnes et de familles en une telle occurrence […], nous avons priés les dicts Peres Jesuites de fortifier leur maison de Quebecq, y faire des cannonieres et saillies pour la flanquer en sorte que l’on s’y puisse defendre contre les attaques des ennemis, mesme y avoir des pierriers et autres petites pieces pour s’y defendre. »

Permission de fortifier la maison de Québec, 10 août 1653. AJC, Q-1.220

Le plan de Villeneuve donne une idée de la manière dont les grands bâtiments de l’époque ont traversé le temps, mais de différente manière. Par exemple, la façade du complexe occupé par les jésuites donnait sur l’actuelle rue des Jardins, dans le Vieux-Québec, face à ce qui était alors l’église Notre-Dame-de-Recouvrance, site aujourd’hui occupé par la cathédrale Notre-Dame de Québec. Le collège jésuite a bien changé aussi, puisqu’il a été démoli à la fin des années 1870, après avoir entre autres servi de dépôt militaire et de caserne, à la suite de la saisie des biens des jésuites par le gouvernement britannique après la Conquête. Cet emplacement est maintenant occupé par l’hôtel de ville de Québec. On y trouve toujours, posé en évidence, l’ancien fronton du collège jésuite.

Références

Galarneau, C. (2015). Collège des Jésuites. Dans l’Encyclopédie canadienne. www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/college-des-jesuites

Ministère de la Culture et des Communications. Plaque du Collège des jésuites. Répertoire du patrimoine culturel du Québec. https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=99399&type=bien

Morisset, G. (2003). Villeneuve, Robert de. Dans Dictionnaire biographique du Canada. https://www.biographi.ca/fr/bio/villeneuve_robert_de_1F.html

Ouellet, J. (19 novembre 2015). L’ancien Collège des jésuites (1825). Vues anciennes de Québec. https://histoireurbaine.wordpress.com/2015/11/19/lancien-college-des-jesuites-1825/#_ftnref9

Labrecque, P. (2006). Historique. Ville de Québec. Répertoire du patrimoine bâti. Fiche d’un bâtiment patrimonial. Hôtel de ville de Québec. https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/patrimoine/bati/fiche.aspx?fiche=6180

Lumbroso, S. (2023). « Récollets contre jésuites, entretien avec Éric Thierry ». Revue d’histoire de la Nouvelle-France, (3), 54–55.

Palomino, J.-F. (2012). Pratiques cartographiques en Nouvelle-France : la prise en charge de l’État dans la description de son espace colonial à l’orée du xviiie siècle. Lumen, 31, 21-39. https://doi.org/10.7202/1013065ar

Turcotte, G. et al. (avril-mai-juin 2008). La présence jésuite à Québec du 17e siècle à nos jours. Le Brigand, (494), p. 10-12. Une version de cet article est disponible en ligne : https://www.chapelledesjesuites.ca/un-peu-dhistoire/la-presence-des-jesuites-a-quebec-du-17eme-siecle-a-nos-jours/

Ville de Québec (s. d.). Histoire du Collège des jésuites. Patrimoine. L’archéologie à Québec. https://archeologie.ville.quebec.qc.ca/sites/college-des-jesuites/histoire-du-college-des-jesuites/